FB 作為資訊來源的問題

今天想說很久沒看 FB 了,打開來滑一下,結果就滑了 40 分鐘,而且帶著焦慮和 overwhelmed 離開。感謝自己只待了 40 分鐘就主動掙脫。

FB 非常不適合用於接收資訊,購物和社團公告都有更好的平台,因此我認為它只適合用來加好友,然後用 messenger 聯絡。連在上面關注朋友的最新動態都不是件好事,因為很難不同時接受到其他資訊。IG 或 Twitter 是關注朋友動態更好的選擇,IG 只有一些相對中性的廣告和沒那麼惱人的推薦貼文,Twitter 通常是穿插陌生人發的廢文,這兩者都沒有 FB 的問題嚴重。

FB 作為接收資訊的來源有三大問題:

大量挑動情緒的貼文

非常雜亂、不穩定的資訊類型 吸引人持續停留的無限捲動等設計 大量挑動情緒的貼文

FB 最大的問題是它的文章推薦演算法。瀏覽頁面的文章完全是由演算法決定的,它沒有頁面可以只關注追蹤好友與粉專(像 YouTube 的訂閱頁面就可以只看到訂閱頻道的影片和發文)。因此演算法完全決定了使用者會接收到的資訊。而 FB 的演算法非常、非常喜歡推薦挑動情緒的貼文,不論是原本就很情緒性的發文,或者是本身不帶情緒但卻會觸發情緒的文章,如:某某明星外遇出軌的新聞、網紅議員名人炎上的新聞、政治口水戰新聞(指的是誰誰誰說了什麼的新聞或發文,而不是報導者那種深入理性分析的文章)。

情緒是帶動人類行動非常有效的工具,我想也許這也是 FB 演算法的目的,透過挑動情緒間接使使用者轉發或留言。情緒能帶動人類行動,但擁有或感受到某種情緒,並不斷在不同情緒間轉換,是非常消耗心力的。因此瀏覽過幾篇文章之後,便很容易感到心力憔悴。

非常雜亂、不穩定的資訊類型

儘管如此,FB 對於部分人來說還是很重要的接收資訊的來源,很多朋友的近況、業界資訊、國內外新聞等都是從 FB 得知。

但我認為這其實是一個缺點。接收不同類型的資訊時,會需要不同的處理方式,比方說看到朋友近況,那可能會想要留言或傳訊息聊聊;看到業內最新的研究發表,可會需要思考這對自己研究的關聯和影響,並可能需要進一步閱讀與整理到自己的知識庫;看到國內外新聞時則可能是單純看感不感興趣,搜尋一下相關消息。接收到這三種訊息時,處理訊息的模式非常不一樣,而在不同模式之間切換,就和在不同類型的工作間切換是一樣的。切換 context 是非常消耗專注力的事情,因此一直接受不同類型的發文,其實也很消耗心力。

對於多數資訊,其實都可以找到類型單一、品質更穩定的資訊來源,像是用 IG 追蹤朋友近況,從 Twitter 和該領域的新聞平台或電子報追蹤業界最新研究,追蹤報導者和新聞類 podcast 來接受最新國內外新聞。一次只接收一種類型的資訊,可以減少切換 context 的專注力消耗,也更容易掌控當下想接收的資訊。

吸引人持續停留的無限捲動等設計

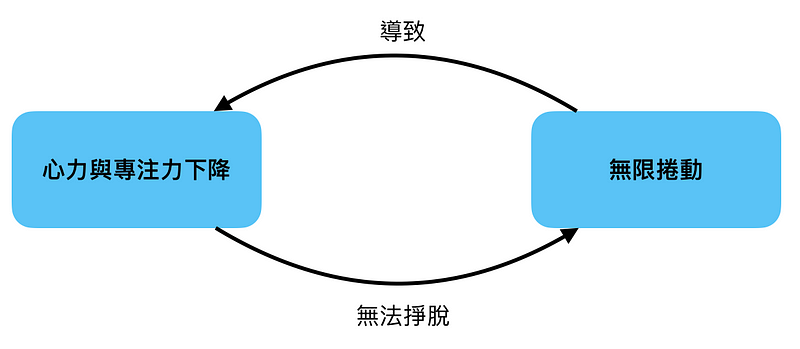

The last but not the least,FB 的無限捲動和其他我不了解的介面設計,讓人很容易深陷其中,一直滑、一直看,停不下來。這也是我封印 FB 一個很重要的原因:太容易花過量的時間在上面。一直滑不只浪費時間,同時也會加重前面兩點帶來的影響,再加上接收太多資訊導致的資訊過載,讓人很容易在短時間內就感到精神上的倦怠。然後在消耗太多心力後,就更難主動下定決心關掉 FB。最後便在心力和專注力下降與無限捲動的循環之間,消耗掉太多的心力與時間。

最終不管是別人打斷了這個循環、天終於亮了,或是主動掙脫這個泥沼,都總是不可避免地帶著不斷被挑動情緒的疲倦和資訊過載的倦怠感離開,從中被奪走太多心力與專注力。因此我很不喜歡打開 FB。